体力がない人の多くは、「自分は生まれつき体力が弱いのではないか」と感じることがあるかもしれません。

しかし、体力がないと感じる原因は遺伝だけでなく、日常生活の習慣や環境が大きく影響していることも少なくありません。

本記事では、体力がない人の特徴や生まれつき体力が弱いとされる要因を詳しく解説しながら、疲れやすさを改善するための具体的な方法を紹介します。

疲れにくく健康的な体を目指すヒントをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

- 生まれつき体力がない人の特徴と原因

- 疲れやすい人に共通する傾向と改善のヒント

- 日常生活でできる体力向上の方法

- 漢方薬や生活習慣の見直しによる体力改善の可能性

生まれつき体力がない人の特徴と原因

体が弱い人によくある特徴

体が弱いと感じる人には、いくつかの共通した特徴が見られます。

これらは日常生活に支障をきたす場合もあるため、具体的な特徴を知ることで対策を考える助けになります。

1. 疲れやすい

体が弱い人の多くは、少しの運動や作業でも疲れを感じやすい傾向があります。

これには、筋力や持久力の不足、エネルギー代謝の低下などが関係しています。

長時間の活動を続けるのが難しく、日常生活でも休息が頻繁に必要になることがあります。

2. 冷え性

冷え性は体が弱い人によく見られる症状です。

血行が悪く、手足の先が冷たく感じることが多いです。

このような状態は、体温調節機能や循環機能が弱いことが原因で、特に冬場やエアコンの効いた部屋では冷えを強く感じます。

3. 免疫力が低い

風邪をひきやすい、感染症にかかりやすいといった特徴があります。

免疫力が低下していると、体が外部からの病原菌に対して抵抗力を持たず、回復にも時間がかかることが多いです。

4. 胃腸が弱い

体が弱い人には、胃腸の働きが弱いケースもよく見られます。

消化不良や腹痛、下痢といった症状が頻繁に起こることがあります。

その結果、食事から十分な栄養を吸収できず、体力やエネルギーの不足につながることがあります。

5. 低血圧

低血圧のため、朝起きるのが辛かったり、立ち上がったときにめまいやふらつきを感じたりすることがあります。

全身に十分な血液が巡らないことで、倦怠感や集中力の低下が見られることがあります。

6. 筋力の不足

筋肉量が少ないと感じる人が多く、日常的な運動を続けるのが難しい場合があります。

このような筋力不足は、日々の動作で体に余計な負担をかけるため、疲れやすさの原因になります。

7. ストレスへの弱さ

精神的ストレスが体調に影響しやすいのも特徴の一つです。

ストレスを感じると、胃痛や頭痛、不眠などの症状が出やすい傾向があります。

自律神経のバランスが崩れると、疲労感や体のだるさが増すことがあります。

8. 生活環境に敏感

季節の変わり目や気温の急激な変化、生活環境の変化に対して敏感に反応しやすいです。

そのため、体調を崩しやすく、元気を保つのが難しい場合があります。

疲れやすい人に共通する傾向

疲れやすい人にはいくつかの共通した傾向があります。

まず、運動不足が挙げられます。

日常的に体を動かしていないと筋力が低下し、血流が悪くなることで疲労物質が蓄積しやすくなります。

さらに、睡眠の質の低下も疲れやすさの一因です。

不規則な睡眠時間や浅い眠りは、疲労回復を妨げ、翌日に疲れを持ち越してしまいます。

また、日常的にストレスを感じている場合、自律神経のバランスが崩れることで、体がリラックスできず、疲れが取れにくい状態に陥ります。

食生活も重要で、栄養不足や偏った食事をしている人はエネルギー不足に陥りやすい傾向があります。

これらの問題が複合的に影響し、慢性的な疲れやすさにつながっていることが多いです。

体力がない人あるある

体力がないと感じる人には、日常生活でよくある共通の悩みや状況が見られます。

これらの「あるある」を理解することで、自分に当てはまる場合には適切な対策を考えるきっかけになるかもしれません。

1. ちょっとした動作で疲れる

体力がない人は、階段を上がるだけで息が切れる、少し重い荷物を持つと腕がだるくなるなど、日常的な動作でも疲労を感じやすいです。

エスカレーターやエレベーターを優先的に探してしまう場面もよくあります。

2. 長時間の活動が難しい

外出や作業が続くと、すぐに休みたくなるのも「あるある」の一つです。

例えば、ショッピングモールでの買い物中に頻繁に休憩を取る、長時間の立ち仕事や座りっぱなしの作業で体が悲鳴を上げるなどの状況が起こりやすいです。

3. 睡眠をとっても疲れが抜けない

しっかり眠ったつもりでも翌朝に疲労感が残っていることがよくあります。

この場合、睡眠の質が悪い、回復力が低いなどの原因が考えられます。

結果として、日中も倦怠感が続き、集中力ややる気が低下してしまいます。

4. 運動に対するハードルが高い

体力がない人は、運動する気力が湧かないことが多いです。

「運動してみよう」と思っても、始める前から「疲れそう」「続かない気がする」と感じ、結局何もできずに終わってしまうこともあります。

5. 体調不良が頻発する

体力がない人は、風邪を引きやすかったり、ちょっとした環境の変化で体調を崩しやすいです。

「昨日は元気だったのに、今日はなんだか体が重い」ということが頻繁に起こりがちです。

6. やりたいことが後回しになる

体力の低下により、趣味や友人との約束をキャンセルしてしまうこともあります。

「行こうと思っていたけど、疲れそうだからやめておこう」という心理が働き、楽しみを先延ばしにしがちです。

7. 食事中に疲れる

食事の途中で満腹感や疲労感を感じることも、体力がない人に多い特徴です。

一人前を食べきるのが難しい場合や、食後に強い眠気に襲われることがあります。

8. 集中力が続かない

仕事や勉強の最中に集中力が切れやすく、短時間で疲れてしまいます。

頭を使う作業が続くと、目の疲れや頭の重さを感じることも多く、効率が低下します。

9. 「年のせいかな」と思いがち

体力がないと感じる人は、自分の年齢を言い訳にしがちです。

しかし、体力は年齢だけでなく生活習慣や運動量の影響を受けます。

「どうせ無理」と諦めることが改善を妨げてしまう要因になります。

運動しても体力がつかない理由

運動をしても体力がつかないと感じる場合、いくつかの理由が考えられます。

まず、運動の方法や強度が適切でないことが挙げられます。

例えば、負荷が軽すぎる運動を続けていると筋力や持久力の向上につながりにくい場合があります。

一方で、過度に激しい運動をして体を休める時間が足りないと、逆に疲労が蓄積し体力がつかない原因となります。

次に、栄養の不足やバランスの乱れが影響することもあります。

運動後に必要なタンパク質やビタミン、ミネラルが不足していると、筋肉の修復や成長が阻害され、運動の効果が現れにくくなります。

また、睡眠不足やストレスも体力向上を妨げる要因です。

十分な睡眠が取れていないと疲労回復が不十分になり、ストレスは自律神経を乱して運動効果を低下させます。

これらの理由から、運動だけでなく生活全般を見直すことが重要です。

生まれつき体力がない原因はあるのか

体力が生まれつき無いと感じる場合、遺伝的な要因や体質が関係していることがあります。

例えば、筋肉量や基礎代謝の個人差は遺伝的に決まる部分があり、生まれつき筋力が弱いと感じる場合があります。

また、ホルモンの分泌量やエネルギー代謝の効率が低い体質も影響を与えます。

さらに、早産や低体重で生まれた場合、成長過程での筋肉や骨の発達が遅れることがあり、これが体力不足の一因になることもあります。

しかし、これらの原因があったとしても、適切な生活習慣や運動を通じて体力を向上させることは可能です。

また、生まれつき体力がない場合でも、医学的な検査によって潜在的な疾患を見つけることができる場合があります。

虚弱体質や慢性疾患が疑われる場合は、専門医に相談することが勧められます。

成長後に体力が低下する要因とは

成長後に体力が低下する理由は、加齢だけでなく、生活習慣や環境の変化に関連しています。

特に、運動不足は大きな要因の一つです。

成長期を過ぎると学校の体育や部活動などの機会が減り、自然と体を動かす量が少なくなることが多いです。

また、仕事や学業のストレスが増えることで、体力に影響が及ぶこともあります。

ストレスは自律神経を乱し、疲労感や免疫力の低下を引き起こします。

これにより、体力が低下しているように感じることがあります。

さらに、不規則な生活習慣や栄養不足も影響を与えます。

食事の時間が不規則だったり、栄養バランスが偏ることで、エネルギー不足や筋力の低下が進む可能性があります。

成長後の体力低下を防ぐには、これらの要因を改善するために生活全般を見直すことが重要です。

生まれつき体力がない人を改善する方法

体力をつけるための運動習慣

体力をつけるためには、適度な運動を継続することが重要です。

まずおすすめなのは有酸素運動です。

ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動は心肺機能を高め、持久力を向上させる効果があります。

特に初心者は無理をせず、短時間から始めて少しずつ時間や強度を増やしていきましょう。

次に取り入れたいのが無酸素運動です。

筋トレや短距離ダッシュなど、筋肉を集中的に鍛える運動は、基礎代謝を高め、体力全体を向上させる助けになります。

例えば、スクワットや腕立て伏せは自宅でも簡単に行えるため、習慣化しやすい運動です。

また、運動の習慣をつけるためには、ストレッチも効果的です。

運動前後にストレッチを行うことで柔軟性を高め、筋肉の疲労を軽減できます。

無理なく続けられる運動を選び、週に3~4回を目安に取り組むことが体力向上への近道です。

栄養バランスを意識した食事の工夫

体力をつけるためには、適切な栄養補給が欠かせません。

まず、タンパク質を十分に摂取することが重要です。

筋肉の修復と成長をサポートするため、肉、魚、卵、大豆製品などを毎食に取り入れましょう。

次に意識したいのが、エネルギー源となる炭水化物です。

ご飯やパン、パスタなどの炭水化物は、適量を摂取することで体を動かすエネルギーを効率よく供給します。

ただし、食べ過ぎには注意が必要です。

さらに、体の機能をサポートするビタミンやミネラルも大切です。

ビタミンB群はエネルギー代謝を助けるため、豚肉や緑黄色野菜に多く含まれています。

また、マグネシウムや亜鉛などのミネラルは筋肉や免疫機能の維持に役立ちます。

最後に、水分補給も忘れないようにしましょう。

運動時や日常生活で適切な水分を摂ることで、疲労回復が促進され、体力が維持しやすくなります。

質の良い睡眠を取るためのポイント

体力を向上させるには、十分で質の良い睡眠が欠かせません。

まず、規則正しい生活リズムを心がけることが大切です。

毎日同じ時間に寝起きすることで体内時計が整い、深い眠りを得やすくなります。

また、寝室の環境を整えることも効果的です。

静かで暗い環境を作り、適切な温度と湿度を保つようにしましょう。

特に就寝前にスマートフォンやパソコンを使用するのは避け、ブルーライトをカットすることが推奨されます。

さらに、寝る前の習慣にも注意が必要です。

入浴は就寝の1~2時間前に行い、体を温めてリラックスさせましょう。

ただし、熱いお湯は交感神経を刺激するため、38~40℃程度のぬるめのお湯に浸かるのが理想的です。

最後に、適度な運動を取り入れることで睡眠の質を向上させることも可能です。

日中に軽い運動を行うことで、夜に深い眠りにつきやすくなります。

これらのポイントを実践することで、睡眠を通じて体力を回復させ、疲れにくい体を作ることができます。

ストレス管理が疲れにくい体を作る

ストレスを適切に管理することは、疲れにくい体を作る上で非常に重要です。

ストレスが蓄積すると、自律神経のバランスが乱れ、睡眠不足や体のだるさを引き起こす原因になります。

そのため、リラックスできる時間を意識的に作ることが大切です。

深呼吸や瞑想、軽いストレッチなどは、簡単に取り入れられるリラクゼーション方法として効果的です。

また、趣味や好きな活動を楽しむこともストレス軽減に役立ちます。

特に自然の中で過ごす時間を増やすと、気分がリフレッシュし、精神的な疲れを和らげる効果があります。

さらに、睡眠と食事を整えることもストレス管理の一環です。

規則正しい生活リズムを維持し、ビタミンB群やマグネシウムを含む食材を取り入れることで、ストレス耐性を高めることができます。

日常生活でできる簡単な体力向上法

体力を向上させるには、日常生活に簡単な工夫を取り入れることが効果的です。

まず、階段を使うことから始めてみましょう。

エスカレーターやエレベーターを使わずに階段を利用するだけで、下半身の筋力を鍛えることができます。

また、日常的な歩行の時間を増やすのもおすすめです。

買い物や通勤で一駅分歩く、休日には軽い散歩をするなど、特別な道具がなくても始められます。

さらに、家事や掃除を体力向上に活用するのも一つの手です。

掃除機をかける、床を拭くなどの動作は全身を動かす運動となり、体力を維持する助けになります。

これらの小さな取り組みを積み重ねることで、無理なく体力を向上させることができます。

疲れやすい人におすすめの漢方薬

疲れやすさを感じる人には、漢方薬が体質改善の手助けとなる場合があります。

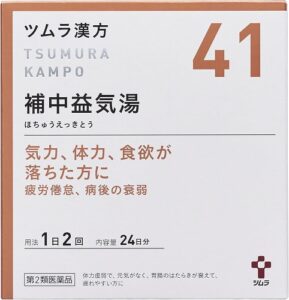

例えば、補中益気湯(ほちゅうえっきとう)は、胃腸の弱さや倦怠感を改善する目的でよく用いられます。

この漢方薬は、食事からエネルギーを十分に取り出せないと感じる方に適しています。

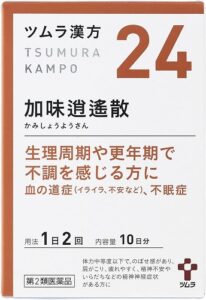

また、加味逍遙散(かみしょうようさん)は、ストレスや不安からくる疲労感を和らげる効果が期待できます。

特に、更年期障害や自律神経失調症といった症状を抱える人に向いています。

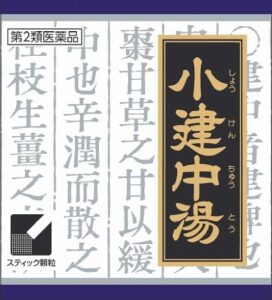

さらに、小建中湯(しょうけんちゅうとう)は、体力のない子どもや大人にも使用され、神経過敏や慢性的な疲労を緩和する役割を果たします。

漢方薬は個人の体質に合わせた選択が重要なため、専門家に相談して適切な処方を受けることをおすすめします。

生まれつき体力がない人まとめ

記事のポイントをまとめます。

✅冷え性で手足が冷たくなりやすい

✅免疫力が低く風邪を引きやすい

✅胃腸が弱く消化不良や腹痛を起こしやすい

✅低血圧でめまいや倦怠感を感じやすい

✅筋力が不足して日常動作で疲労を感じる

✅ストレスに弱く体調に影響を受けやすい

✅季節や環境の変化に敏感で体調を崩しやすい

✅睡眠の質が低下し回復が不十分になりやすい

✅栄養不足や偏食でエネルギー不足に陥りやすい

✅運動不足で筋力低下や代謝の悪化を招きやすい

✅日常的に集中力や持続力が続かない傾向がある

✅年齢や生活習慣による体力低下を感じやすい

✅漢方薬などの体質改善が効果的である場合がある

✅小さな生活習慣の工夫で体力向上が可能である