運動は健康維持や体力向上に役立ちますが、やりすぎると逆に体に負担をかけることがあります。

特に、適切な休息を取らずに運動を続けると、疲労が抜けにくくなり、さまざまな症状が現れることがあります。

これが「オーバートレーニング」と呼ばれる状態です。

オーバートレーニングになると、筋肉の回復が追いつかず、パフォーマンスの低下や慢性的な疲労、睡眠の質の悪化など、心身にさまざまな影響を及ぼします。

さらに、ホルモンバランスの乱れや免疫力の低下につながることもあり、放置すると深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

本記事では、運動のやりすぎによる症状を詳しく解説し、初期段階で気づくべきサインや適切な対処法を紹介します。

自分の体調を正しく把握し、無理なく運動を続けるための参考にしてください。

- 運動のやりすぎによる症状と初期段階で現れる体のサインがわかる

- オーバートレーニングのメカニズムと体への影響を理解できる

- 運動量の適切な調整方法や健康的に続けるポイントが学べる

- 回復方法や休養の重要性について知り、適切な対策を取れる

運動をやりすぎの症状とは?体に現れるサイン

●オーバー トレーニング症候群とは?発症のメカニズム

●オーバー トレーニングが疑われる状況|チェックリスト

●激しい運動ってどれくらい?適切な運動量の目安

●筋トレで翌日だるい原因|疲労とオーバートレーニングの関係

●運動過多で身体への影響|ホルモンバランスや免疫低下

運動しすぎの症状|初期段階で気づくべき変化

過度な運動は、身体にさまざまなサインをもたらします。

初期の段階でこれらの変化に気づき、適切な対処をすることが大切です。

以下のような症状が現れた場合は、運動量の見直しや休息を意識する必要があります。

1. 慢性的な疲労感が抜けない

通常、運動後の疲労は適切な休息を取ることで回復します。

しかし、十分な睡眠をとっても疲労感が抜けない場合、運動のしすぎが原因の可能性があります。

特に、朝起きたときに「体が重い」「だるさが続く」と感じる場合は、休養が必要なサインです。

2. パフォーマンスの低下

運動を継続していれば、一般的に筋力や持久力は向上します。

しかし、以前よりも走る速度が落ちたり、持ち上げられる重量が減ったりする場合は、身体が回復しきれていない可能性が高いです。

オーバートレーニングの初期症状のひとつとして、パフォーマンスの低下が挙げられます。

3. 筋肉痛が長引く・関節の痛みが増す

通常の筋肉痛は、数日以内に回復します。

しかし、長期間にわたって筋肉痛が続く場合や、関節の痛みを頻繁に感じる場合は、運動のしすぎによる炎症や負担の蓄積が考えられます。

特に、痛みが慢性化すると、怪我や炎症のリスクが高まるため、注意が必要です。

4. 睡眠の質が悪化する

運動は本来、良質な睡眠を促す効果があります。

しかし、過度な運動は逆に交感神経を刺激し続け、寝つきが悪くなったり、夜中に何度も目が覚めたりする原因になることがあります。

しっかり休んでも寝不足を感じる場合は、運動量を調整することが大切です。

5. 食欲が低下する

運動を行うとエネルギーが消費されるため、一般的には食欲が増します。

しかし、運動のしすぎによってストレスホルモン(コルチゾール)が過剰に分泌されると、逆に食欲が低下することがあります。

食事量が減ると、さらにエネルギー不足に陥り、疲労が抜けにくくなるため、悪循環に陥るリスクがあります。

6. 心拍数の異常

安静時の心拍数が通常よりも高くなったり、運動中に過度に心拍数が上がる場合は、身体が回復しきれていない可能性があります。

特に、いつもより心拍数が異常に高くなったり、運動後も心拍数が下がりにくい場合は、過剰な負担がかかっている可能性があるため、運動を控えるべきサインです。

7. 集中力や気分の変化

運動のしすぎは、身体だけでなく精神面にも影響を及ぼします。

普段よりも集中力が低下したり、理由もなくイライラする、やる気が出ないといった変化が見られる場合は、オーバートレーニングの初期段階かもしれません。

運動によるストレスが蓄積し、ホルモンバランスが乱れることで、気分の落ち込みを感じることがあります。

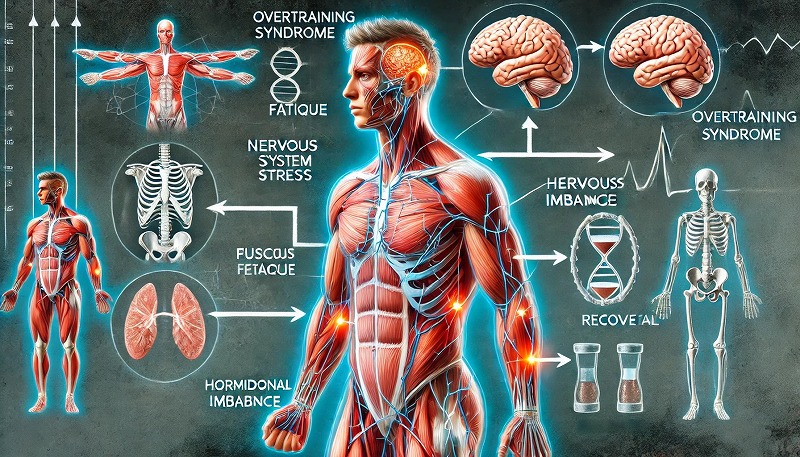

オーバー トレーニング症候群とは?発症のメカニズム

オーバートレーニング症候群とは、過度な運動による疲労が慢性化し、十分な休息をとっても回復しなくなる状態を指します。

この症状が進行すると、単なる疲れではなく、運動パフォーマンスの低下や精神的な不調を引き起こすことがあります。

この症候群のメカニズムの一つに「回復不足」があります。

通常、運動を行うと筋肉や神経系に一時的なダメージが発生しますが、適切な休息をとることで修復され、より強くなります。

しかし、過度なトレーニングを繰り返すと回復が追いつかず、疲労が蓄積してしまいます。

その結果、筋力の低下や持久力の減少が起こり、思うように体を動かせなくなってしまうのです。

また、「ホルモンバランスの乱れ」も大きな要因の一つです。

過度な運動は、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増加させ、筋肉の分解を促進してしまいます。

同時に、テストステロンや成長ホルモンの分泌が低下し、回復力が弱まることになります。

その結果、疲労が慢性化し、免疫力の低下や気分の落ち込みなどの症状が現れるのです。

さらに、「自律神経の乱れ」も関係しています。

交感神経が過剰に働くことで、安静時の心拍数が上がったり、寝ても疲れが取れにくくなったりすることがあります。

運動による爽快感がなくなり、逆に運動することがストレスになってしまうケースもあります。

オーバートレーニング症候群は一度発症すると回復に時間がかかるため、無理をせず適度な休養を取ることが大切です。

特に、運動後に異常な疲労感を感じたり、気分が落ち込みやすくなったりした場合は注意が必要です。

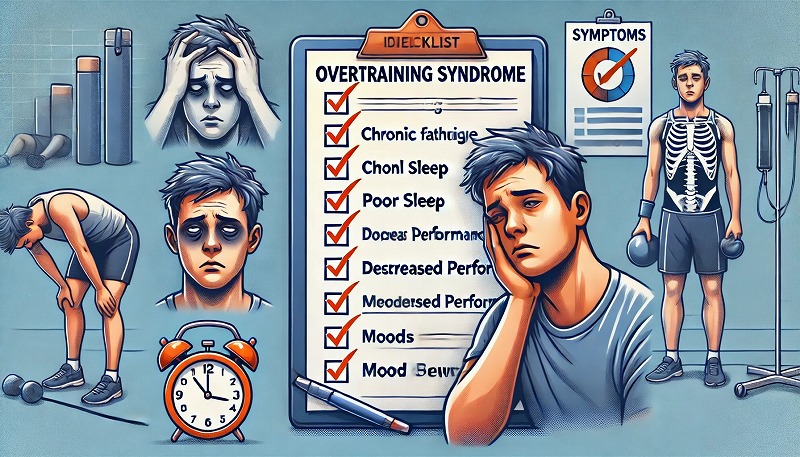

オーバー トレーニングが疑われる状況|チェックリスト

オーバートレーニング症候群は、初期段階では単なる疲労と区別がつきにくいため、明確なサインを見極めることが重要です。

以下のチェックリストに当てはまる項目が多い場合は、オーバートレーニングの可能性があるため、運動量を調整することをおすすめします。

・以前より同じ運動がきつく感じる

・最大パワーや持久力が低下している

・練習しているのに記録が伸びない

・朝起きても疲れが抜けていない

・安静時の心拍数が普段より高い

・運動後、心拍数や血圧が元に戻るまでに時間がかかる

・食欲が落ちている

・体重が減少している

・以前よりイライラしやすくなった

・やる気が出ない、運動に対するモチベーションが下がった

・不安感や気分の落ち込みがある

・睡眠の質が低下し、熟睡できない

特に「朝の心拍数の増加」は、オーバートレーニングの早期発見に役立つ指標とされています。

普段より10回以上高くなっている場合は注意が必要です。

また、気分の変化も見逃せません。

運動が楽しくなくなり、無理をして続けていると感じる場合は、心身に過剰な負担がかかっている可能性があります。

激しい運動ってどれくらい?適切な運動量の目安

運動は健康維持や体力向上に役立ちますが、適切な運動量を超えると、逆に体へ悪影響を及ぼすことがあります。

では、どの程度の運動が「激しい」とされるのでしょうか。

一般的に、中程度の運動は週に150分、激しい運動は週に75分が推奨されています。

たとえば、早歩きや軽いジョギングなどの有酸素運動は中程度に分類され、ランニングやインターバルトレーニングは激しい運動に該当します。

これらの目安を超えて長時間運動すると、疲労が抜けにくくなったり、ケガのリスクが高まったりする可能性があります。

また、心拍数を基準に運動強度を判断する方法もあります。

最大心拍数の60~70%の範囲であれば中程度、70%以上であれば高強度の運動とされます。

最大心拍数は「220-年齢」で計算できるため、例えば30歳の人なら「220-30=190拍」が目安になります。

高強度の運動では133拍以上になると、心臓への負担が大きくなる可能性があります。

適切な運動量を守るためには、自分の体調やライフスタイルに合わせて調整することが重要です。

特に、運動後に強い疲労が続く、睡眠の質が低下する、筋肉痛が長引くといった症状がある場合は、運動量を見直す必要があります。

筋トレで翌日だるい原因|疲労とオーバートレーニングの関係

筋トレを行った翌日に体がだるくなるのは、多くの場合、筋肉の修復過程やエネルギー不足が関係しています。

ただし、過度な疲労感が続く場合はオーバートレーニングの可能性も考えられます。

筋トレをすると、筋繊維が一時的に損傷し、その修復の過程で筋肉が強化されます。

この回復には48~72時間程度が必要とされ、十分な栄養と休息をとらなければ、だるさや疲労感が長引くことがあります。

特に、タンパク質や炭水化物が不足していると、エネルギー供給が追いつかず、筋肉の回復が遅れるため、適切な食事を意識することが大切です。

一方で、オーバートレーニングによる疲労は、単なる筋肉の回復不足とは異なります。

たとえば、睡眠を十分にとっても疲れが取れない、運動してもパフォーマンスが上がらない、以前よりも気分が落ち込みやすいといった症状がある場合は、トレーニングの強度や頻度を調整する必要があります。

筋トレ後のだるさを防ぐためには、適切な休息を確保し、筋肉を回復させる時間を設けることが重要です。

特に、同じ部位を毎日鍛えるのではなく、部位ごとにトレーニングを分けることで、無駄な疲労を軽減できます。

また、入浴やストレッチを取り入れることで、血流を促進し、回復を早めることも効果的です。

運動過多で身体への影響|ホルモンバランスや免疫低下

運動をやりすぎると、単なる筋肉疲労だけでなく、ホルモンバランスや免疫機能にも影響を及ぼすことがあります。

特に、長期間にわたり過度なトレーニングを続けると、体の恒常性が崩れ、さまざまな健康リスクが生じる可能性があります。

まず、ホルモンバランスの乱れについてです。過剰な運動はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促進し、逆に筋肉を成長させるテストステロンの分泌を低下させることが知られています。

その結果、筋肉の分解が進み、トレーニングの効果が低下するだけでなく、疲労感が慢性化することもあります。

特に、女性の場合、エストロゲンの分泌が低下し、生理不順や無月経を引き起こすことがあるため注意が必要です。

また、免疫機能の低下も見逃せません。

適度な運動は免疫力を高めますが、運動しすぎると体が常にストレス状態に置かれ、免疫細胞の働きが低下します。

その結果、風邪をひきやすくなったり、疲れが抜けにくくなったりすることがあります。

特に、高強度の運動を頻繁に行うと、感染症にかかるリスクが高まるという研究結果も報告されています。

これらの影響を避けるためには、週に1~2日は完全に休息を取る日を設けることが重要です。

また、栄養バランスのとれた食事を心がけ、特にビタミンB群やCなどの抗酸化成分を積極的に摂取することで、ホルモンバランスや免疫機能を安定させることができます。

運動は適度に行い、体の回復を優先することが、長期的な健康維持につながります。

運動をやりすぎた症状の回復と予防法

●回復期間はどれくらい?症状別の目安

●オーバートレーニング症候群の重症化のリスク

●運動しすぎで病気の可能性|他の疾患との違い

●運動量の調整|健康的に運動を続けるためのポイント

オーバートレーニングの回復方法|適切な休養の取り方

オーバートレーニングの状態になった場合、最も重要なのは適切な休養を取ることです。

ただ単に運動を休むのではなく、身体と心の両面から回復をサポートすることが求められます。

まず、運動を一時的に中断し、体を十分に休ませることが大切です。

特に、激しいトレーニングをしていた場合は、最低でも1〜2週間は負荷の高い運動を控え、ウォーキングやストレッチなど軽めの運動にとどめることが望ましいです。

完全に何もしないよりも、血流を促進し、回復を早める適度な動きを取り入れることが効果的です。

また、睡眠の質を向上させることも回復を早めるカギとなります。

オーバートレーニングによって自律神経が乱れている場合、深い睡眠がとりにくくなることがあります。

就寝前のスマートフォンの使用を避ける、ぬるめの湯に浸かる、寝る前のカフェイン摂取を控えるなど、リラックスできる環境を整えることが重要です。

栄養面でも回復をサポートできます。

特に、タンパク質、ビタミンB群、鉄分、ビタミンCをバランスよく摂取することが推奨されます。

これらの栄養素は、筋肉の修復や疲労回復に必要不可欠です。

さらに、水分補給を怠らないことで体内の代謝をスムーズにし、回復を促進できます。

ストレス管理も忘れてはいけません。

オーバートレーニングは肉体的な疲労だけでなく、精神的な負担も大きく影響します。

趣味を楽しんだり、意識的にリラックスする時間を確保することも回復の一環と考えましょう。

回復期間はどれくらい?症状別の目安

オーバートレーニングの回復期間は、症状の程度によって異なります。

軽度であれば短期間の休養で回復することが可能ですが、重症化している場合は数カ月に及ぶこともあります。

軽度のオーバートレーニングでは、1〜2週間程度の休養で症状が改善することがほとんどです。

この段階では、軽い運動を行いながら、トレーニングの負荷を徐々に調整することで回復が早まります。

中等度のオーバートレーニングでは、回復に1〜3カ月ほどかかることがあります。

疲労が抜けにくく、安静時の心拍数が上昇したり、睡眠障害が現れることが特徴です。

この場合、トレーニングを完全に休む期間を設け、体力が回復してから軽い運動を再開するのが適切です。

重度のオーバートレーニング症候群に陥ると、回復に6カ月以上かかることも珍しくありません。

この段階では、日常生活にも支障をきたすほどの慢性的な疲労、意欲の低下、抑うつ状態が見られることがあります。

適切な休養だけでなく、医師や専門家の指導を受けることが必要になるケースもあります。

回復の進捗を判断するには、朝の心拍数の変化や日常生活での疲労感を観察することが重要です。

無理に運動を再開すると、さらに症状が悪化する可能性があるため、慎重に判断しましょう。

オーバートレーニング症候群の重症化のリスク

オーバートレーニング症候群が重症化すると、単なる疲労では済まされない深刻な健康リスクを伴います。

特に、長期間にわたって適切な休養を取らない場合、体だけでなくメンタル面にも大きな影響を及ぼします。

まず、慢性的な疲労や倦怠感が抜けなくなることが特徴です。

通常のトレーニングでは回復するはずの疲労が、何週間も続く場合、オーバートレーニング症候群の可能性が高いです。

特に、安静時の心拍数が上昇し、運動後の回復時間が長引くことが重症化のサインとなります。

また、ホルモンバランスの乱れも深刻な影響を及ぼします。

過度な運動によって、ストレスホルモンであるコルチゾールが過剰に分泌され、筋肉の分解が進み、パフォーマンスの低下を引き起こすことがあります。

さらに、女性ではエストロゲンの分泌が低下し、生理不順や無月経を引き起こすリスクもあります。

精神面への影響も無視できません。意欲の低下や抑うつ状態に陥ることがあり、これが長引くと日常生活にも悪影響を及ぼします。

トレーニングに対するモチベーションが失われ、競技や運動を続けること自体がストレスになるケースもあります。

最悪の場合、免疫機能の低下によって感染症にかかりやすくなることも指摘されています。

過度な運動は免疫細胞の働きを抑制し、風邪やウイルス感染のリスクを高めます。

長期間のオーバートレーニングが続くと、回復に半年以上かかることもあり、重症化すると競技や運動を続けられなくなる可能性もあるのです。

このようなリスクを防ぐためには、早い段階で異変に気づき、適切な休養と調整を行うことが不可欠です。

特に、「いつもと同じトレーニングなのに疲れが抜けない」「モチベーションが下がり続けている」と感じたら、一度運動を見直し、休養を取ることを検討しましょう。

運動しすぎで病気の可能性|他の疾患との違い

過度な運動は、単なる疲労では済まされない健康リスクを引き起こすことがあります。

特に、長期間にわたって適切な休息を取らずに運動を続けると、病気を発症する可能性があるため注意が必要です。

代表的な例として、オーバートレーニング症候群が挙げられます。

この状態では、慢性的な疲労、睡眠障害、食欲不振、集中力の低下などが見られます。

一般的な疲労と異なり、数日休んだ程度では回復せず、適切なケアをしなければ症状が悪化することもあります。

また、運動誘発性貧血も運動のやりすぎが原因となる疾患のひとつです。

特に、マラソンや長距離ランナーに多く見られ、赤血球が破壊されることで貧血症状を引き起こすことがあります。

息切れやめまい、動悸を感じる場合は、鉄分不足の可能性も考慮する必要があります。

さらに、女性の場合は運動性無月経にも注意が必要です。

過度な運動によってホルモンバランスが乱れ、月経が止まることがあります。

長期間続くと、骨密度の低下につながり、将来的に骨折しやすくなるリスクが高まるため、早期に対策を取ることが大切です。

これらの疾患は、運動のやりすぎが直接的な原因となる点が特徴です。

単なる体調不良と判断せず、「運動量が多すぎるのではないか」と一度振り返ることが重要です。

運動量の調整|健康的に運動を続けるためのポイント

健康的に運動を続けるためには、適切な運動量を意識し、無理をしないことが大切です。

過度な負荷をかけすぎると、身体への負担が蓄積し、オーバートレーニング症候群やケガの原因となるため、バランスを取ることが必要になります。

まず、自分の体力や目標に合わせた運動量を設定しましょう。

一般的に、成人の場合は1週間に150分程度の中強度の運動が推奨されています。

ただし、個人差があるため、「運動後に疲労が抜けにくい」「睡眠の質が悪化した」と感じたら、運動の強度を見直すことも重要です。

また、トレーニングの合間に適切な休息日を設けることも大切です。

連日ハードな運動を行うのではなく、週に1〜2日は完全に休む日を作り、筋肉や関節の回復を促すことで、長期的に健康を維持できます。

特に、筋トレを行う場合は、同じ部位を連日鍛えないようにし、休息日を適切に確保することが求められます。

さらに、運動強度の調整には心拍数を指標とする方法も有効です。

運動中の心拍数が最大心拍数の50〜70%程度に収まっているか確認し、必要以上に負荷をかけすぎないよう注意しましょう。

特に、高強度のトレーニングを行う場合は、無理をしすぎると疲労が蓄積しやすいため、適度なペースを保つことが大切です。

適切な運動量の調整を行うことで、ケガのリスクを抑えながら継続的に健康を維持できるため、自分に合ったバランスを見つけることを意識しましょう。

運動やりすぎ症状の特徴と注意点まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 過度な運動は慢性的な疲労感を引き起こす

- パフォーマンスの低下が継続する場合は要注意

- 筋肉痛が長引き、関節の痛みが増すことがある

- 睡眠の質が悪化し、寝つきが悪くなることがある

- 食欲が低下し、エネルギー不足に陥りやすい

- 安静時の心拍数が上昇する場合は負荷が大きすぎる

- 集中力が低下し、気分が落ち込みやすくなる

- オーバートレーニング症候群は回復に時間がかかる

- ホルモンバランスが乱れ、免疫力が低下しやすい

- 運動誘発性貧血や運動性無月経のリスクがある

- 心拍数や疲労の変化を確認し、調整することが重要

- 週に1~2日の完全休養日を設けることが望ましい

- 栄養補給と水分摂取を意識し、回復をサポートする

- 睡眠環境を整え、深い眠りを確保することが大切

- 自分に合った運動強度と頻度を見極めることが必要