健康を維持するためには、適度な運動が欠かせません。

しかし、「1日の運動量の目安はどれくらい?」「自分の年齢や性別に合った運動方法を知りたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。

運動量は、年齢や男女の違い、運動の種類によって適切な目安が異なります。

例えば、若い世代と高齢者では必要な運動量が変わり、有酸素運動や筋力トレーニングのバランスも重要になります。

この記事では、1日の運動量の目安について、年齢や性別、運動の種類ごとに詳しく解説します。

運動不足を防ぎ、健康的な生活を送るために、日々の運動習慣を見直してみましょう。

- 1日の運動量の目安が年齢や性別ごとに異なる理由と基準

- 運動不足が健康に及ぼす影響とそのリスク

- 有酸素運動・無酸素運動・ストレッチなどの運動の種類別の適切な運動量

- WHOや厚生労働省が推奨する運動量とその活用方法

1日の運動量の目安とは?適切な運動時間と強度

●1日の適切な運動量の基準と考え方

●WHOや厚生労働省が推奨する運動の目安

●日常生活の中で取り入れられる運動とは

●運動不足を防ぐための基本ルール

運動不足が健康に与える影響とは

運動不足は、さまざまな健康リスクを高める原因になります。

特に、生活習慣病の発症や身体機能の低下につながるため、日常的に意識して身体を動かすことが重要です。

まず、運動不足がもたらす代表的な影響として 生活習慣病のリスク上昇 が挙げられます。

運動量が不足すると、肥満や高血圧、糖尿病、脂質異常症といった疾患の発症率が高まります。

これは、運動によってエネルギーが消費されないことで脂肪が蓄積しやすくなり、血糖値や血圧のコントロールが難しくなるためです。

また、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクも高まることがわかっています。

さらに、筋力や骨密度の低下 も運動不足の影響として見逃せません。

特に高齢者の場合、筋肉の衰えによるサルコペニアや骨粗しょう症のリスクが上がり、転倒や骨折を引き起こしやすくなります。

若年層でも、運動不足が続くと基礎代謝が低下し、太りやすくなるだけでなく、姿勢の悪化や肩こり・腰痛の原因にもなります。

また、精神面への影響 も無視できません。

運動は、ストレスを軽減し、気分を安定させる効果があることが知られています。

適度な身体活動を行うことで、脳内で分泌されるセロトニンやドーパミンが増え、うつ症状の予防にもつながります。

一方、運動不足が続くとストレスがたまりやすくなり、睡眠の質が低下することもあります。

このように、運動不足は身体だけでなく、心の健康にも悪影響を及ぼします。

日常生活の中で少しでも身体を動かす時間を確保し、適度な運動習慣を身につけることが、健康維持には欠かせません。

1日の適切な運動量の基準と考え方

適切な運動量は、年齢や性別、体調などによって異なりますが、一般的には 1日あたりの身体活動時間や運動強度 を基準に考えられます。

厚生労働省では、成人の健康維持のために 1日60分以上の中強度の身体活動(歩行や家事を含む) を推奨しています。(厚生労働省:健康づくりのための身体活動・運動ガイド)

また、これに加えて、週150分以上の中強度の運動(速歩や軽いジョギングなど)または週75分以上の高強度の運動 を行うことが望ましいとされています。

これらの運動を小分けにして実施する場合でも、1回あたり10分以上の活動を積み重ねることが大切です。

ただし、運動量の適切な基準は 個々の体力や目的によって異なる ため、自分の生活スタイルに合わせた運動習慣を取り入れることが重要です。

例えば、筋力を維持したい場合は 週2~3回の筋力トレーニング を加えると良いでしょう。

また、生活習慣病を予防したい場合は、より多くの有酸素運動を取り入れるのが効果的です。

一方で、運動を始める際には 無理をしないこと も重要です。

特に普段運動習慣がない人が急に激しい運動をすると、関節や筋肉に負担がかかり、ケガのリスクが高まります。

まずは 軽めの運動から始め、徐々に負荷を上げていく ことが安全に続けるためのポイントです。

このように、1日の適切な運動量は 年齢や体力、目的に応じて柔軟に調整することが大切 です。

自分に合った運動習慣を見つけることで、無理なく健康を維持することができます。

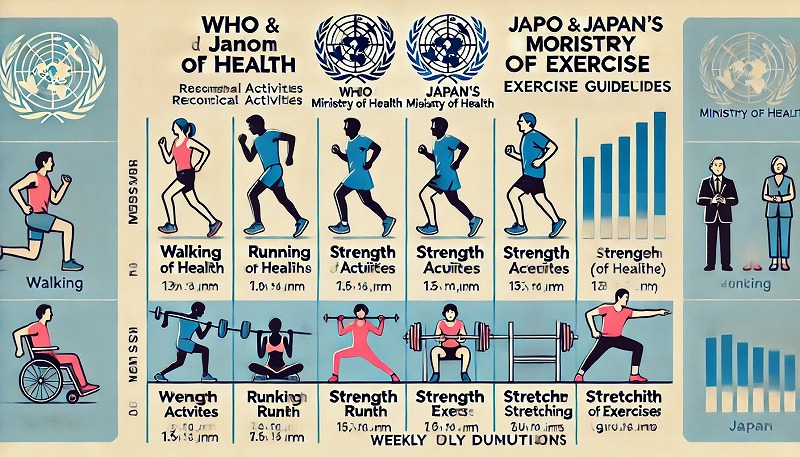

WHOや厚生労働省が推奨する運動の目安

健康を維持するための運動量について、WHO(世界保健機関)や厚生労働省は具体的な目安を示しています。

これらの基準を参考にすることで、科学的に適切な運動量を理解し、日々の生活に取り入れることができます。

まず、WHOの推奨する運動の目安 について見てみましょう。

WHOは、18~64歳の成人に対して以下の運動量を推奨しています。

- 中強度の運動(早歩き、軽いジョギングなど)を週150~300分

- または高強度の運動(ランニング、筋力トレーニングなど)を週75~150分

- 中強度と高強度を組み合わせた運動も有効

- 週2回以上の筋力トレーニングを推奨

これらの運動を行うことで、心血管疾患や糖尿病、がんなどのリスクを低減し、全体的な健康状態を向上させることができるとされています。

さらに、WHOは 長時間の座位行動を避けること も推奨しており、可能な限り立ち上がる回数を増やし、日常的に体を動かすよう促しています。

次に、厚生労働省の運動の目安 を見てみましょう。日本の基準では、成人が健康を維持するために以下の運動を推奨しています。

- 1日60分以上の身体活動(歩行や家事を含む)

- 週150分以上の中強度の運動、または週75分以上の高強度の運動

- 週2~3回の筋力トレーニングを加えることが望ましい

特に、日本のガイドラインでは 日常生活の中での身体活動 も重要視されており、ジムやスポーツだけでなく、家事や通勤時の歩行なども含めて運動量を確保することが推奨されています。

このように、WHOと厚生労働省の推奨基準には共通点が多く、どちらも 「中強度以上の運動を週150分以上行うこと」 を基本としています。

ただし、WHOは 座位行動のリスクにも言及 している点が特徴的です。

デスクワークやスマートフォンの利用が増える現代においては、長時間座り続けることのリスクを意識し、こまめに立ち上がる習慣を持つことも重要です。

このような運動の目安を知ることで、どの程度の運動をすれば健康を維持できるのか が明確になります。

自分の生活スタイルに合った運動を取り入れ、継続することが健康づくりの鍵となります。

日常生活の中で取り入れられる運動とは

運動と聞くと、ジムでのトレーニングやランニングを思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし、特別な時間を設けなくても、日常生活の中で自然に運動を取り入れることは可能です。

日々の動作を少し工夫するだけで、運動不足を解消しやすくなります。

まず、歩く時間を増やすこと が最も手軽な方法です。

通勤時に一駅分歩いたり、エレベーターではなく階段を使ったりすることで、無理なく運動量を増やせます。

買い物の際も、できるだけ遠回りして歩くことで運動効果を高めることができます。

また、家事を運動の一環として考える ことも効果的です。

掃除機をかける、窓を拭く、洗濯物を干すといった日常の動作は、意外と身体を動かします。

特に、スクワットのような動きを意識しながら行うと、筋力アップにもつながります。

デスクワークが多い人は、こまめに立ち上がる習慣をつける ことが大切です。

長時間座りっぱなしは健康に悪影響を及ぼすため、1時間に1回は立ち上がり、軽いストレッチや足踏みをするのがおすすめです。

立って仕事ができる環境を整えるのも良い方法です。

さらに、趣味の時間を活用する ことも一つの方法です。

例えば、ダンスやヨガ、ガーデニングなど、楽しく続けられる活動を選ぶと、運動が習慣になりやすくなります。

特にダンスやヨガは、音楽に合わせて動くことで気分転換にもなり、ストレス解消にもつながります。

このように、日常生活の中で運動を取り入れるには、特別な道具や時間を必要としない方法を選ぶことがポイントです。

小さな積み重ねが、健康維持や運動不足の解消に役立ちます。

運動不足を防ぐための基本ルール

運動不足を防ぐためには、日常的に身体を動かす習慣を作ることが大切です。

ただし、無理な運動を続けると逆効果になることもあるため、適切なルールを意識することが重要です。

まず、運動の目標を明確にすること から始めましょう。

「健康維持のために毎日30分歩く」「週に3回は筋トレをする」など、具体的な目標を設定すると、継続しやすくなります。

数値化できる目標を立てることで、自分の進捗を確認しやすくなるのもメリットです。

次に、無理のないペースで続けること も大切です。

急に激しい運動を始めると、筋肉や関節に負担がかかり、ケガをする可能性があります。

運動不足を解消するには、軽いウォーキングやストレッチから始め、徐々に運動強度を上げていくことが理想的です。

また、日常生活の中でこまめに動くこと も意識しましょう。

通勤や買い物の際に歩く距離を増やす、テレビを見ながらストレッチをするなど、生活の一部に運動を取り入れることで、無理なく運動不足を防ぐことができます。

特にデスクワークが多い人は、定期的に立ち上がる習慣をつけることが大切です。

さらに、楽しみながら運動すること も継続のポイントです。

運動が苦痛にならないように、自分が楽しめる方法を見つけることが大切です。

音楽を聴きながらウォーキングをする、家族や友人と一緒に運動をするなど、楽しみながら取り組める環境を作ると続けやすくなります。

1日の運動量の目安を年齢・性別・種類別に解説

●1日の運動量の目安【年齢別】の違い

●1日の運動量の目安【男女別】の違い

●運動の種類別に見る運動量の目安

●1日の運動量の目安と健康維持のポイントまとめ

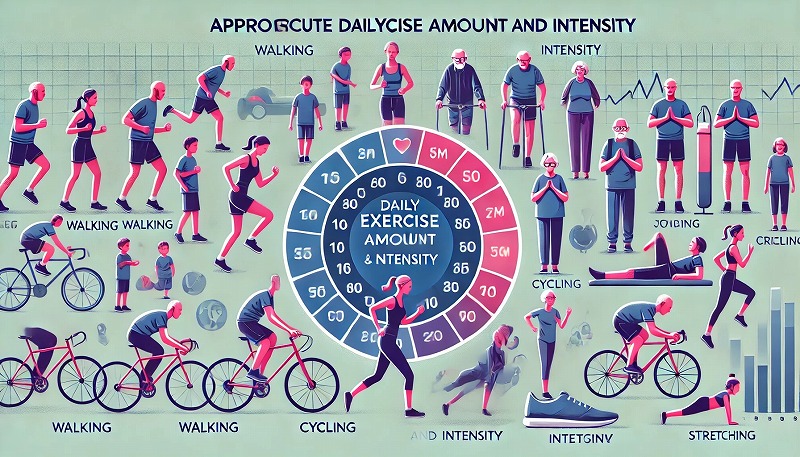

1日の運動時間の目安(運動の種類ごとの年齢別運動量)

| 年齢 | 有酸素運動(ウォーキング・ジョギングなど) | 無酸素運動(筋トレ・自重トレーニングなど) | ストレッチ・柔軟運動 |

|---|---|---|---|

| 18~29歳 | 1日30~60分(週150~300分) | 週2~3回(1回20~30分) | 1日10~15分 |

| 30~49歳 | 1日30~50分(週150~250分) | 週2~3回(1回15~30分) | 1日10~15分 |

| 50~64歳 | 1日20~40分(週150分程度) | 週2回(1回15~20分) | 1日15~20分 |

| 65歳以上 | 1日20~30分(週150分程度) | 週2回(1回10~15分) | 1日15~20分 |

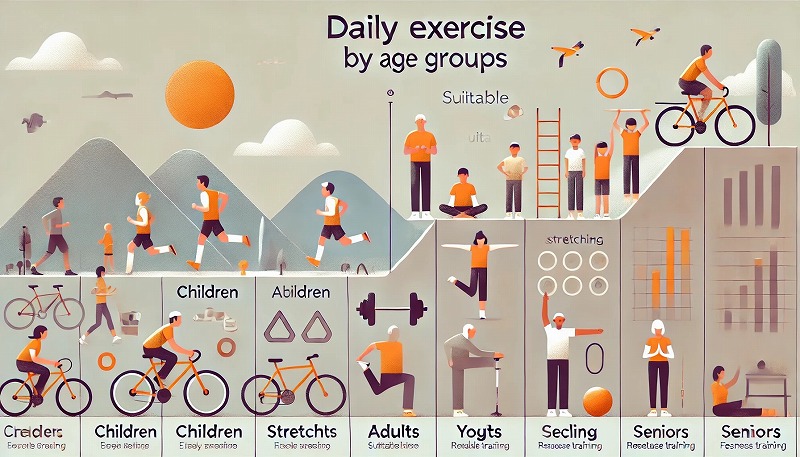

1日の運動量の目安【年齢別】の違い

年齢によって体力や筋力、運動に対する必要性は変わります。

そのため、1日に必要な運動量の目安も年代ごとに異なります。

特に、高齢になるほど運動不足が健康リスクにつながるため、適度な運動を意識することが重要です。

10代・20代の運動量の目安

この年代は、体力や代謝が高い時期のため、積極的に身体を動かすことが推奨されます。

厚生労働省の指針では、週に150分以上の中強度の運動が推奨されており、例えば1日30分程度のウォーキングやスポーツが理想的です。

また、筋力トレーニングを週に2〜3回取り入れることで、将来の健康維持にもつながります。

30代・40代の運動量の目安

仕事や家庭の忙しさから運動不足になりやすい年代です。体力の衰えを感じ始める人も多く、筋力維持や代謝の低下を防ぐためにも、1日30分程度の有酸素運動が理想的です。

ウォーキングやジョギング、軽い筋トレを組み合わせることで、体力を維持しやすくなります。

また、座りっぱなしを避け、日常的に身体を動かすことを意識するとよいでしょう。

50代・60代の運動量の目安

加齢により筋力や持久力が低下するため、無理のない範囲で運動を続けることが重要です。

ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレを取り入れながら、週150分以上の中強度の運動を目標にするとよいでしょう。

また、関節の負担を減らすため、水中運動やヨガなどの低負荷な運動も効果的です。

70代以上の運動量の目安

健康維持と転倒防止のために、日常的に身体を動かすことが重要です。

1日30分程度のウォーキングや、軽い筋トレを継続することで、筋力低下を防ぐことができます。

また、ストレッチやバランス運動を取り入れることで、関節の柔軟性を維持しやすくなります。

無理のない範囲で、毎日の生活の中で少しずつ運動量を確保することが大切です。

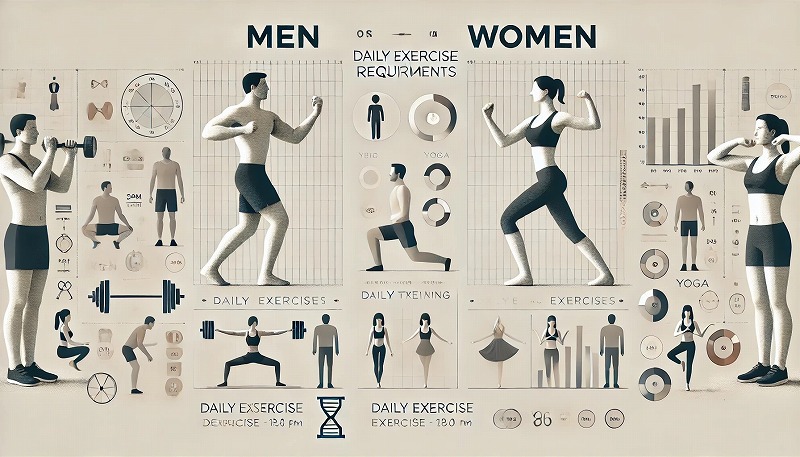

1日の運動量の目安【男女別】の違い

男女によって筋肉量や基礎代謝が異なるため、運動の必要量や効果も変わります。

特に、男性は筋力維持、女性は骨密度の維持など、それぞれの体の特徴を考慮しながら運動を取り入れることが大切です。

男性の運動量の目安

男性は女性に比べて筋肉量が多く、基礎代謝も高いため、持久力を維持するための運動が求められます。

厚生労働省の推奨する運動量としては、週150分以上の中強度の有酸素運動に加えて、筋力トレーニングを週2回以上行う ことが推奨されています。

例えば、ジョギングや水泳、サイクリングなどの有酸素運動を取り入れると、心肺機能の向上や体力維持に役立ちます。

また、筋トレを取り入れることで、加齢による筋力低下を防ぐことができます。

女性の運動量の目安

女性は男性に比べて筋肉量が少なく、加齢とともに骨密度が低下しやすいため、骨や関節を守る運動が重要です。

ウォーキングやダンス、ヨガなどの低負荷な運動を継続することが推奨されます。

また、筋力低下を防ぐために、スクワットや軽いダンベル運動などの筋トレを週2〜3回行うことが理想的です。

特に更年期以降は骨粗しょう症のリスクが高まるため、骨を強化する運動を意識するとよいでしょう。

男女共通の運動習慣のポイント

性別に関わらず、日常的にこまめに身体を動かすこと が大切です。

長時間座りっぱなしを避け、階段を使う、通勤時に歩く距離を増やすなど、無理なく運動を取り入れる工夫をしましょう。

また、ストレッチや柔軟体操を日常的に行うことで、筋肉の柔軟性を維持し、ケガの予防にもつながります。

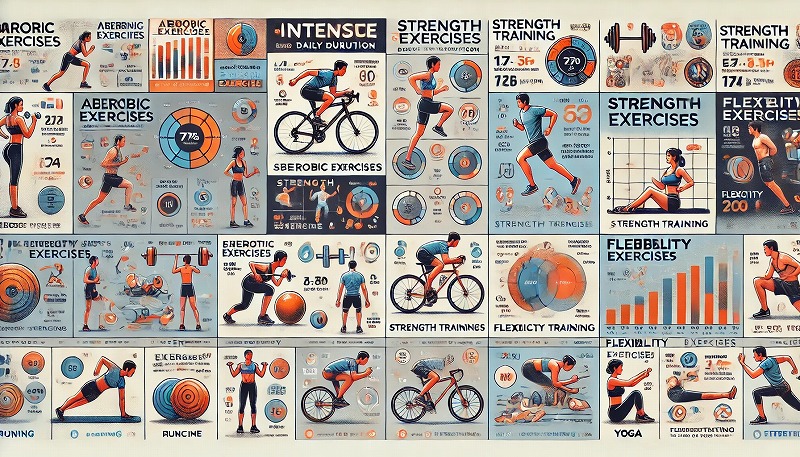

運動の種類別に見る運動量の目安

運動の種類によって、必要な運動量や強度は異なります。

有酸素運動、筋力トレーニング、柔軟運動の3つの視点から、それぞれの目安を解説します。

有酸素運動の目安

ウォーキングやジョギング、サイクリングなどの有酸素運動は、心肺機能の向上や脂肪燃焼に効果的です。

WHOや厚生労働省の推奨では、1週間に150分以上の中強度の有酸素運動を行うことが推奨されています。

これは、1日30分程度のウォーキングや軽いジョギングを行うことで達成できます。

負荷を高めたい場合は、ランニングや水泳などの高強度の運動を週75分以上行うと効果的です。

筋力トレーニングの目安

筋肉を強化するためには、週に2〜3回の筋力トレーニングが推奨されています。

例えば、スクワットや腕立て伏せ、ダンベル運動などを取り入れることで、筋力を維持しやすくなります。

特に高齢者は、転倒予防のために下半身の筋肉を鍛える運動を重点的に行うとよいでしょう。

柔軟運動の目安

ストレッチやヨガなどの柔軟運動は、関節の可動域を広げ、ケガの予防に役立ちます。

特に、デスクワークが多い人や運動不足を感じている人は、1日10分程度のストレッチを習慣にすると、体の柔軟性が向上しやすくなります。

また、筋トレや有酸素運動の前後にストレッチを行うことで、運動の効果を高めることができます。

1日の運動量の目安と健康維持のポイントまとめ

1日の運動量の目安は、年齢や性別、運動の種類によって異なります。

運動不足は生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、筋力や骨密度の低下、さらには精神面への悪影響も及ぼします。

そのため、適切な運動習慣を身につけることが重要です。

一般的に、厚生労働省やWHOの推奨する運動量としては、1日60分以上の身体活動(歩行や家事を含む)を目指し、加えて週150分以上の中強度の有酸素運動または週75分以上の高強度の運動が推奨されています。

また、筋力維持のために週2〜3回の筋力トレーニングを取り入れることが望ましいとされています。

年齢別では、10代・20代は比較的多くの運動が求められ、30代以降は筋力維持や代謝の低下を防ぐための運動が必要になります。

特に50代以降は、無理のない範囲で関節に負担をかけない運動を継続することが大切です。

性別による違いもあり、男性は筋力維持を意識し、女性は骨密度の低下を防ぐ運動が推奨されます。

運動の種類ごとに適切な運動量を考えると、有酸素運動は1日30分程度、筋力トレーニングは週2〜3回、ストレッチは毎日10〜15分が理想的です。

特に長時間の座位行動は健康リスクを高めるため、日常生活の中でこまめに身体を動かすことも重要なポイントとなります。

運動不足を防ぐためには、無理のない範囲で日常生活に運動を取り入れることが大切です。

階段を使う、一駅分歩く、家事を積極的に行うなど、特別な時間を設けなくても運動量を確保することは可能です。

健康維持のために、自分に合った運動習慣を見つけ、継続していくことが何よりも重要です。